第一创新材料显著提高了钙钛矿电池的性能

中国科学院长春应用化学研究所与隆基绿色能源等研究团队首次开发了具有双自由基特性的高效、稳定、渗透性优良的自组装分子材料,显著提高了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率、运行可靠性和大规模加工均匀性。6月27日,相关研究成果在科学上发表。

钙钛矿太阳能电池因其效率高、成本低、溶液加工等优点,一般被认为是下一代光伏技术的关键方向。目前,小型实验室设备的光电转换效率与晶体硅电池相当,仍有进一步改进的空间。然而,其工业化过程仍面临着关键的瓶颈。一方面,传统孔隙传输层的制备依赖于高成本材料和复杂的成膜工艺,热稳定性和界面接触稳定性差;另一方面,虽然近年来有机自组装分子的应用简化了设备结构,降低了材料成本,但材料一般表现出载流子传输能力不足、装配均匀性差等问题,特别是在实际工况下容易分解,导致设备效率迅速下降。此外,自组装分子的对称成膜技术还不成熟,严重制约了大规模零件特性的进一步提高。

鉴于此,长春应用化学研究所研究员王利祥和秦川江研究小组通过引入受体共轭设计策略,成功开发了开壳双自由基自组装分子。电子自旋共振试验证实,该分子在室温下表现出强烈而稳定的自由基特性,其自旋浓度比传统自组装分子高出近三个等级。这种独特的开壳电子结构显著提高了载流子的传输能力。此外,通过位阻基团的独特设计,有效抑制了分子堆叠现象,实现了大面积溶液加工中自组装分子的高均匀性,为钙钛矿光伏领域的技术和材料迭代提供了重要支持。

为了准确评价分子的性能,秦川江与周敏研究小组率先采用扫描电化学池显微镜层析伏安技术,成功实现了单分子层载流子在分子组装状态下的传输速度和工作稳定性的定量分析。结果表明,双自由基分子的载流子传输速度是传统材料的两倍以上,在模拟条件下表现出很高的稳定性,远优于传统分子材料。同时,该技术还实现了自组装分子的组装密度和大规模均匀性的定量和可视化分析。新型双自由基分子通过共价导向形成致密均匀的单层结构,而传统分子由于堆叠而形成杂化结构,导致组装密度低,对称性差。

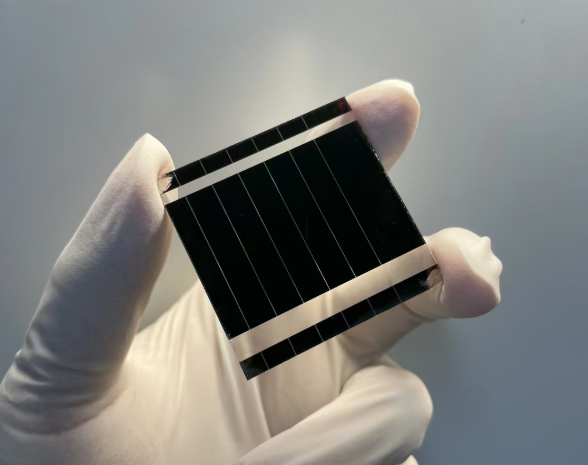

基于上述新材料,钙钛矿太阳能电池效率达到世界顶级水平,小面积设备光电转换效率达到26.3%,微部件(10cm2)效率达到23.6%,钙钛矿-晶硅叠层电池(1) cm2)效率超过34.2%,经美国国家可再生能源实验室认证。同时,开发的材料和设备稳定性极佳,连续运行1000多小时后几乎没有性能衰减,远远超过了传统材料和设备的性能。

本研究不仅为解决钙钛矿太阳能电池传输材料的导电性、可靠性和大规模加工问题提供了新的分子设计范式,而且通过原始表征技术建立了精确的分子组装性能评价体系,为下一代高效稳定的钙钛矿光伏组件产业化注入了核心驱动力。

赞一个

更有众多热门