新研究揭示了两极冰盖融水大幅增加的关键推手

近日,中山大学教授程晓领导的国际团队创新性地将冰融雪物理过程模型与机器学习模型结合起来,成功构建了两极冰盖融化遥感反演算法,揭示了两极冰盖融水大幅增加的关键驱动力。《自然-气候变化》发表了相关成果(Nature Climate Change)。

在全球变暖的背景下,两极冰盖以前所未有的速度溶解。格陵兰冰盖表面的融水直接融入海洋,成为全球海平面加速上升的主要原因。南极冰盖表面的融水可能会深入冰架裂缝,诱发“水压裂”,导致冰架破坏性溶解(如拉森B冰架),从而加速内陆冰体入海。在过去的30年里,冰盖的物质损失速度比20世纪90年代初增加了三倍多。但由于极地恶劣环境和现场观测数据稀缺,科学家只能依靠区域气候模型进行大规模、长期准确的冰盖融水体验证。

针对上述问题,程晓领导的国际团队在国家自然科学基金等项目的支持下,结合星载微波辐射计数据和冰盖自动气象站观测数据,创新了冰融雪的物理过程模型和机器学习模型,成功构建了两极冰盖融化遥感反演算法。数据显示,卫星遥感融化的估计精度远远超过区域气候模型。基于此,该团队生产了1992-2022/2023年格陵兰和南极冰盖的日常融水量数据,并对两极冰盖的整体融化状态进行了长期评估。

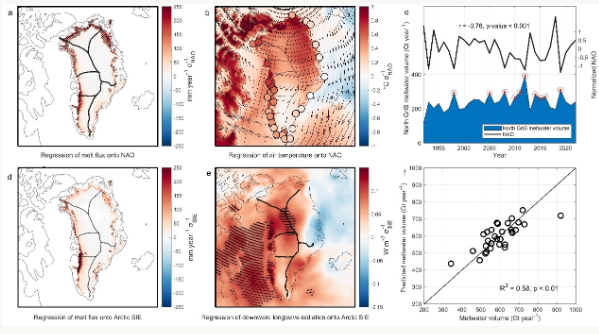

卫星监测说明,1992-2022年间,格陵兰冰盖的平均融水量达到5988年。±101 Gt,且以每年4.5±3.9 Gt的速度明显增加,西部流域是融化加重的核心区域。在负相位北大西洋涛的运动下,巴芬湾温暖的海洋气流向内陆运输,导致格陵兰西部长波辐射下降增强,表面融化增加。北大西洋涛的运动与夏季北极海冰范围共同解释了格陵兰58%的融水体积变化,量化了极地核心热点之间的密切联系。

与此同时,东南极融水体积贡献比例从1992-2000年的26%跃升至2000-2023年的45%,成为南极最大的融水源区。研究表明,东南极融化年份多伴有负相位南半球环形模,与臭氧总量指数成正比。2000年后,南半球环形模增强趋势停滞不前,这与蒙特利尔议定推动的臭氧恢复(导致南极平流层回暖)有关。南极臭氧空洞在2018-2019年恢复到过去30年的最小范围,东南极融水体积达到历史最高水平。

“我们通过观察和量化北极冰来减少对格陵兰冰盖西部消溶的放大作用,将北极冰-海-气系统的变化密切相关。”论文通信作者程晓表示,本研究提供了基于卫星实际测量长期两极冰盖的融水体积数据,填补了极地冰盖的关键观测空白,量化了北极冰,减少了格陵兰冰盖西部消溶的放大作用,突出了地球系统响应的复杂性。

赞一个

更有众多热门