双金属催化剂帮助二氧化碳“转化”甲醇

研发家

|

2025-07-09

33

随着化石能源的日益匮乏,二氧化碳排放过多导致的全球变暖问题越来越严重。如何将工业废气中的二氧化碳转化为清洁燃料甲醇,已经成为科学领域突破环境问题的关键方向。近日,中国科学院兰州化学物理研究所与兰州大学合作,通过分析双金属氧化物催化剂的作用机制,为这项绿色技术注入了新的动能。相关论文发表在《催化学报》上。

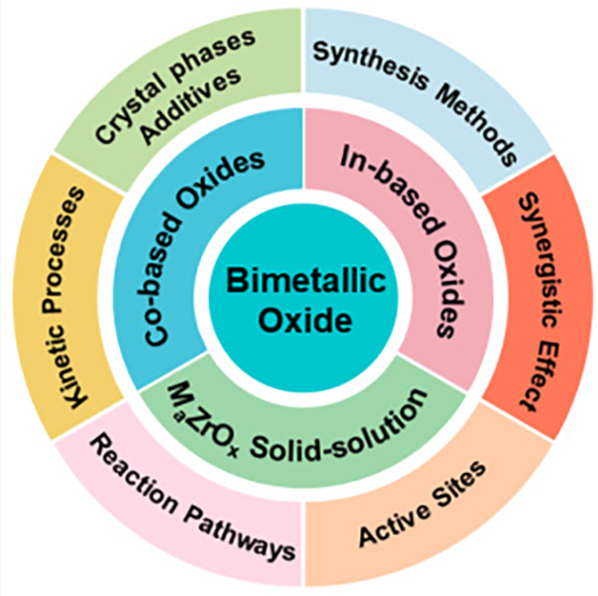

传统方法依赖于铜基催化剂,但存在活性不足、选择性差等缺陷。研究小组在总结中提到,双金属氧化物催化剂具有金属间的协同作用,显示出更好的催化性能。例如,钴基氧化物通过界面反应提高二氧化碳的转化效率,而钙基氧化物利用氧气空间高效活性生成物,甲醇的选择性明显提高。特别是,每公斤催化剂产生760克甲醇,创造了同类催化剂效率的新高。

催化剂的“基本功”来源于三个核心要素:晶体结构和框架一样,决定了反应活性位的分布;添加剂就像催化剂的“调味剂”,提高了生成物的吸附能力;制备过程就像精密加工,直接关系到催化剂的最终性能。通过对比,研究团队发现促进技术工业化的关键是减少稀有金属的用量,保持催化剂的稳定性。

在反应机制方面,科学家们揭示了“甲酸盐路径”的主导作用。二氧化碳和氢在催化剂表面形成甲酸盐中间体,然后逐渐转化为甲醇。在这个过程中,氧气空间与金属媒体页面的协同作用就像建立了一个“高速通道”来反应,显著提高了转化效率。通过调节催化剂表面的酸碱度,可以有效抑制副作用,通过上一段楼梯就可以提高甲醇的产量。

尽管结果显著,但研究仍然面临挑战。在低温环境下,催化剂活性不足、稀散金属成本高、部分催化剂效率关系缺乏理论支撑等问题迫切需要后续突破。未来,团队将重点开发低温高活性催化剂系统,探索低成本金属组合,借助计算模拟深入分析反应动力学,为技术优化提供理论支持。

赞一个

33

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门