突发,知名大学停用Web of Science

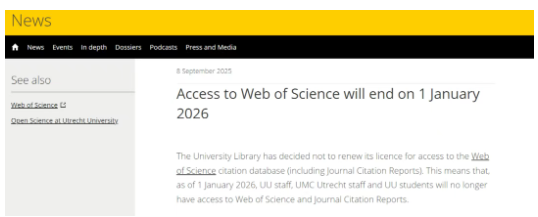

9月8日,荷兰乌得勒支大学(Utrecht University)宣布不再续订Web of Science引文数据库(包括JCR)的访问权限。

2024 年 12 月 25 日,清华大学图书馆通过官网发布通知称,为保障核心学术资源的长期稳定订购,进一步提升经费使用效益,结合 Web of Science Data Citation Index 数据库的年度使用数据与成本核算结果,图书馆将自 2025 年 1 月 1 日起暂停该数据库的续订服务。

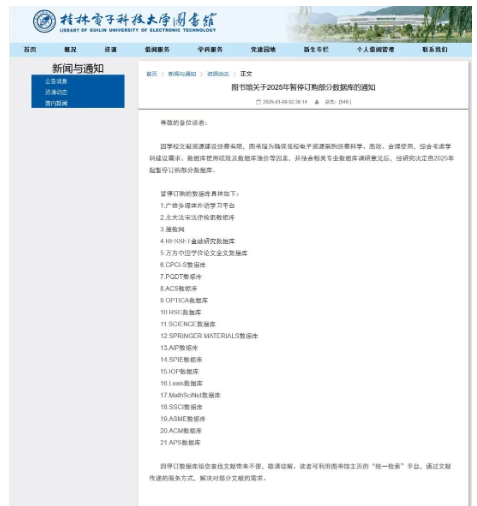

2025 年 1 月 9 日,桂林电子科技大学图书馆对外发布《图书馆关于 2025 年暂停订购部分数据库的通知》。通知中提及,因文献资源经费有限,经研究决定自2025年起暂停订购部分数据库。

此次暂停订购的数据库涵盖多个重要学术资源平台,其中包括 Web of Science(WOS)旗下的社会科学引文索引(SSCI)、科技会议文献引文索引(CPCI-S),以及 IOP(英国物理学会)、ACS(美国化学会)、ACM(美国计算机协会)、APS(美国物理学会)等多个领域的权威数据库资源。

近年来多所高校停用 Web of Science,作为曾被学界依赖的科研工具,为何高校纷纷按下 “暂停键”?

1.天价订阅费成 “不可承受之重”

WOS 作为商业数据库,订阅成本堪称图书馆预算的 “吞金兽”,年费用常达数十万甚至数百万,且长期呈上涨趋势。对财政压力较大的地方院校而言,这笔开支与教学设备更新、科研项目扶持等需求产生冲突,“砍预算” 时高价数据库往往首当其冲。

2.科研评估 “解绑” 商业工具

长期以来,WOS 的影响因子、JCR 分区等指标成了科研评估的 “硬通货”,但这种绑定存在明显弊端:商业平台可能随时调整规则,导致评估被动;过度依赖指标还易引发 “冲量轻质” 的科研异化。部分高校停用 WOS,正是为了摆脱商业指标绑架,建立更自主多元的评价体系。

3.开放科学与替代工具的双重冲击

全球 “开放科学” 浪潮下,WOS 的 “付费墙” 模式与知识共享理念格格不入。以巴黎索邦大学为例,该校明确表示,停用 WOS 是为了 “践行开放科学承诺”—— 商业数据库的访问限制,不仅阻碍了本校师生与全球科研界的无障碍交流,也限制了科研成果的传播广度和应用价值。

过去,WOS 的不可替代性主要源于其 “先发优势” 和 “数据积累”。但如今,一批免费或低成本的学术数据库正在快速崛起,逐渐具备了 “挑大梁” 的能力。比如 OpenAlex,作为一个开放获取的学术元数据库,其收录范围涵盖全球数亿条学术记录,包括期刊、图书、数据集、专利等,且完全免费开放;还有 Scopus、Dimensions 等数据库,在学科覆盖、功能设计上各有优势,部分订阅成本远低于 WOS。

写在最后

其实,高校停用 Web of Science 的争议,从来不是 “要不要学术数据库” 的选择题,而是 “要什么样的科研生态” 的必答题。当天价订阅费压垮预算、商业指标绑架评价、付费壁垒阻碍共享,“暂停键” 的按下,更像是一次清醒的 “重置”。

它倒逼高校摆脱对单一工具的路径依赖,在 OpenAlex 等开放资源中寻找新解法;推动科研评价从 “看指标” 回归 “看价值”,让冷门研究、实践成果获得应有的重视;更加速了开放科学理念的落地,让知识流通突破商业围墙。

这场变革或许会伴随短期的适应阵痛,但长远来看,当科研资源选择更理性、评价体系更多元、知识共享更彻底,学界才能真正聚焦科研的本质 —— 不是为了登上某个数据库的榜单,而是为了探索未知、创造价值。而这,正是这场 “停用风波” 最珍贵的启示。

相关链接:

https://www.uu.nl/en/news/access-to-web-of-science-will-end-on-1-january-2026

赞一个

- 文章标签:

- 高校动态

更有众多热门