实现外延二维半导体晶圆干转移的研究

5月14日,松山湖材料实验室研究员张广宇团队最新成果在线发布。在国家重点R&D计划和国家自然科学基金的支持下,他们完成了晶圆级单层二硫化钼膜的优质转移。

二维半导体物理厚度极限,作为晶体管沟材料,能有效抑制短沟效应,是未来亚纳米技术节点集成电路制造中的关键备选材料。目前,最高质量的二维半导体材料是蓝宝石表面延伸的二维半导体晶圆,可用于大型设备集成。然而,在实际的设备加工过程中,需要将这些延伸的二维半导体转移到适合设备加工的基础上。如何高效地将二维半导体膜从其生长基础转移到目标基础上,并保持其结构完整性和表面/界面清洁度,是保证设备环节性能的重要途径

在过去报道的二维材料转移策略中,无论是湿法转移还是干法转移,都面临着关键技术瓶颈,难以在目标基础上实现高质量、干净、完整的晶圆二维半导体膜转移。以常用的湿法转移为例。该技术通常需要使用牺牲层(如PMMA)来剥离二维材料,并使用化学蚀刻工艺,容易对薄膜的结构造成损坏和不完全转移,溶胶过程中也会造成表面/界面污染等问题。

虽然近年来,研究人员开发了基于金、银、镍等金属粘附层的干式转移技术,以及聚丙烯碳酸酯、热释放胶带和紫外线固化胶带,但这些方法在去除二维材料表面残留的金属或聚合物时,仍然需要依靠化学腐蚀或溶胶技术。因此,表面污染问题尚未得到根本解决,严重制约了设备特性的进一步提高。

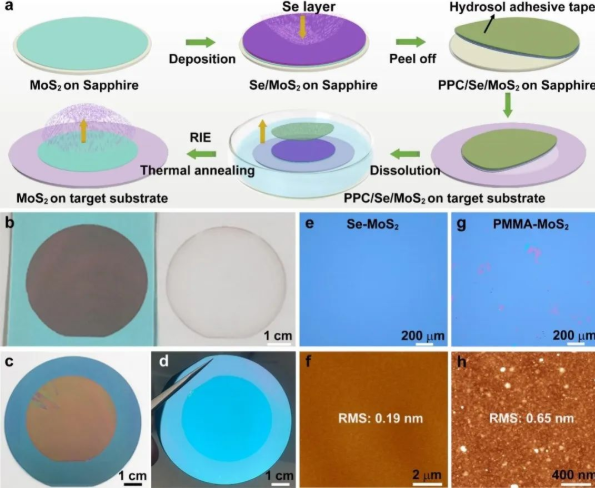

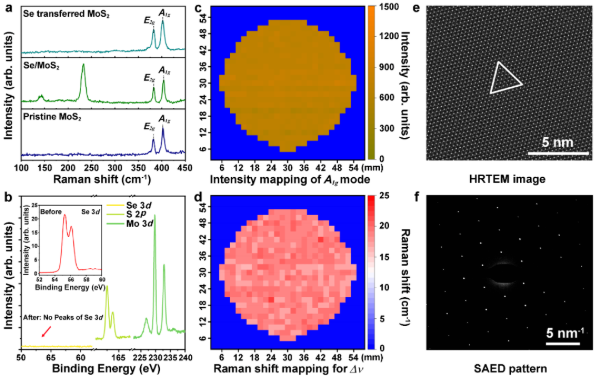

研究小组创新性地提出了一种新的二维半导体薄膜转移介质低熔点金属作为转移介质的新策略,成功实现了晶圆级单层二硫化钼薄膜的高质量转移。这种低熔点金属转移介质可以通过物理加热和蒸发完全去除,二硫化钼表面没有残留。转移后的薄膜完整性接近100%,表面/界面清洁度高。

与传统的转移技术相比,由低熔点金属协助干转移获得的二硫化钼膜质量有了显著提高,基于这种转移策略构建的场效晶体管和逻辑电路具有良好的电气性能。相应的二硫化钼场效应晶体管的电子转移率和开关电流比可达71.3。 cm2·V-1·s-1和2.7×1010。

这项创新研究的结果为二维半导体膜的大规模制造提供了新的技术路径,对促进高性能二维半导体器件的发展具有重要意义。相关技术有望在未来二维半导体制造领域得到广泛应用。

赞一个

更有众多热门