新研究揭示了彗星的“呼吸”

彗星,由冰、灰尘和岩层组成的“太阳系信使”,在接近太阳时,会因温度升高而释放挥发性物质,形成壮丽的彗尾。在研究人员眼中,蒸发的物质具有不可替代的价值,其中可能包含太阳系形成和地球生命起源的密码。

中国科学院新疆天文台行星科学研究组副研究员王震为了方便研究这些物质,利用紫金山天文台13.7米波望眼镜和欧洲mm波射电天文研究所30米波望眼镜,在3.4mm波段跟踪观察彗星C/2020T2半年。观测结果揭示了气体产量和膨胀率随日心距变化的动态规律,并探讨了非晶冰升华机制与日心距离的关系。国际天文学杂志《皇家天文学会月刊》发表了相关研究成果。

首次揭示氰化氢分子持续长期动态特性

这个研究对象-彗星C/2020T2是罕见的“Manx"类彗星(因缺乏典型的尘埃尾而得名),起源于太阳系边缘的奥尔特云。

王震在这项研究中将88.6吉赫(GHz)氰化氢分子(HCN)J=1-0作为示踪物。据他介绍,HCN是彗核挥发活动的“晴雨表”,是跟踪彗核挥发活动的关键指标。HCNJ=1-0转动的特征频率为88.6GHz,即3.4mm波段,其谱线相对清晰,易于识别。"3.4mm波段位于大气射电窗口的‘黄金频段’,地球大气对波长辐射吸收较弱,促使路面望眼镜能有效捕捉彗星释放的微弱信号。更重要的是,毫米波观测的极高速率分辨率(达到0.2 km/s量级),就像在彗发气体运动中安装‘分子尺’一样,不仅可以准确测量气体膨胀速度的演变规律,还可以分析喷流结构、湍流特性等动力学细节,为揭示冰提升驱动机制和彗核活动的异质性提供关键诊断工具。”王震告诉《中国科学报》。

但由于彗星活动较弱,HCN信号极弱,对观测灵敏度和时间分辨率要求较高,需要大型眼镜观测。研究人员使用中国和欧洲的两种大型眼镜来克服天气和观测窗口的限制,积累了近500小时的数据。该系统首次揭示了HCN长期跟踪和观测的动态特征,弥补了之前研究的空白。

追寻彗星的“呼吸”

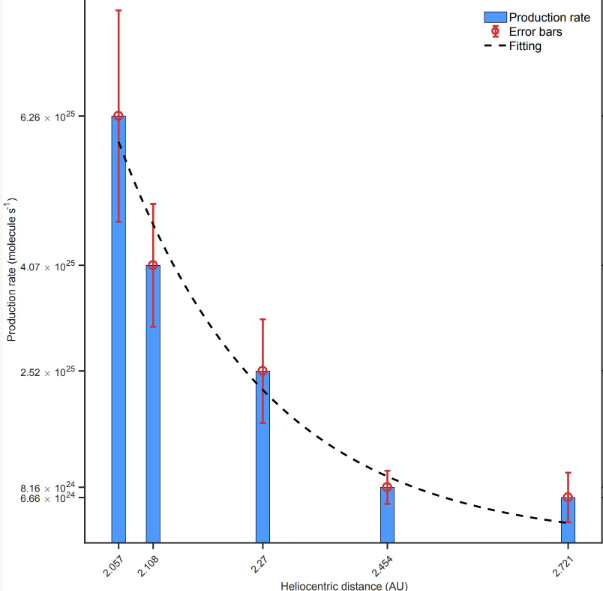

“这项研究主要发现,HCN的产量与日心距离负相关,进一步验证了随着彗星接近太阳,挥发活动明显增加,产量变化与日心距离的平方反比趋势一致,支持太阳辐射加热驱动冰升级的机制。”王震说。

有趣的是,研究人员将彗星冰的升降过程比作彗星的“呼吸”。王震解释说:“彗核中的冰在太阳加热下升高,就像‘呼气’释放气体一样;挥发性成分和丰度是我们解读彗星核成分,重建行星形成环境,追溯太阳系发源,探索生命前体的“密码本”。”

不仅如此,通过对谱线宽度的分析,这项研究发现气体膨胀率在增加,这表明近期点附近的气体喷流更加活跃,暴露了彗发膨胀率的动态变化。同时,三种超精细成分“指纹”(F=0–1、2–1、1–1)均经过清晰检测,谱线轮廓对称反映彗发气体各向异性膨胀。此外,根据欧洲mm波射电天文学研究所30米望眼镜的数据,主要谱线(F=2–1)有轻微分裂,可能暗示局部喷流不对称。

持续探索

王震说:“这项研究的结果为后续研究提供了一个关键数据链。”下一步,团队计划进一步分析其他彗星,如CH?OH、CO等有机分子结合光学、红外线等多波段观察,构建完整的彗星活动化学和物理图谱。同时,我们将结合数值模拟,探讨挥发性触发机制与星际分子云的演变相关联,为太阳系的形成和生命起源研究提供更全面的数据支持。"

赞一个

更有众多热门