揭开金属玻璃断裂的谜团

研发家

|

2025-07-08

33

近日,Xi交通大学金属材料强度国家重点实验室团队首次从原子方面揭示了金属玻璃(也称为非晶态合金)容易断裂的关键原因,并找到了控制其特性的关键方法。这项研究结果发表在美国国家科学院期刊上。(PNAS)。

金属玻璃兼顾玻璃和金属的优点,强度高,韧性好,被称为“材料行业的新星”。但使用时容易突然断裂,严重限制了实际应用。

传统的实验方法很难直接观察其原子机制,因为它发生在微秒时间尺度下;另一方面,传统的分子动力学模拟受会计成本的限制,往往采用远高于实验条件的冷却速率(>101?K/s)金属玻璃模型的制备导致结构状态与真实材料之间存在较大误差,难以实现剪切变形系统的准确恢复。因此,在凝聚物理、材料力学和计算材料科学交叉领域,揭示剪切带如何萌生和传播的微观机制成为前沿问题。

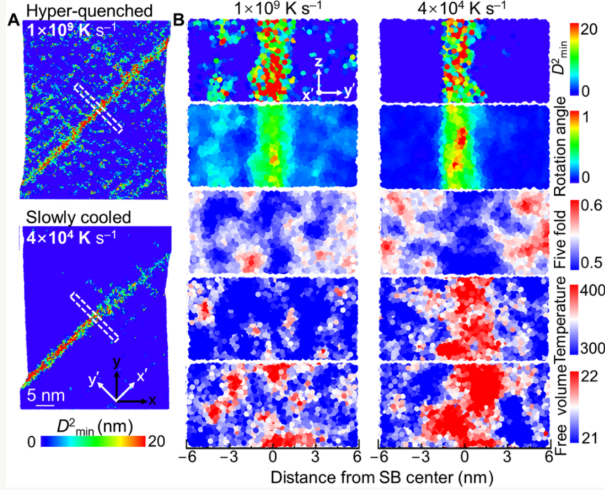

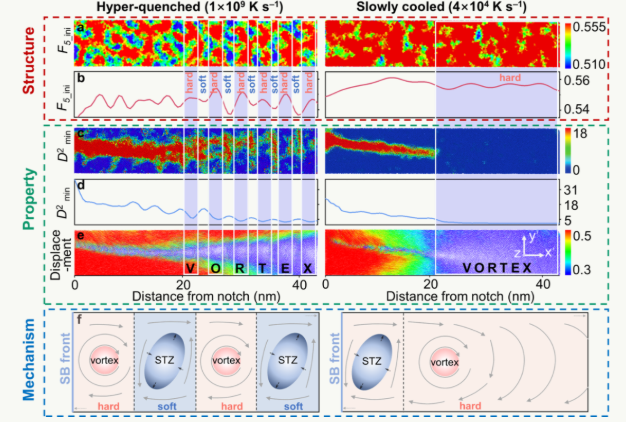

针对这一科学挑战,Xi交通大学金属材料强度国家重点实验室材料创新设计中心(CAID)教丁俊,马恩团队成功地讨论了Mg?Cu??Y??非晶体合金的冷却速率超过9个数量级(从1044年与实验锻造条件相当的10个数量级 K从普通分子动力学模拟速度到1013 K/s)下结构演变和剪切带变形。结果表明,与超快速冷却样品相比,剪切带的各种特性在缓慢冷却样品中发生了明显的变化(上升/减少)。

进一步分析发现,结构状态的演变导致剪切带的延伸机制发生了定性变化。在超快速冷却的样品中,剪切带的扩展呈现出间歇性的特点,表现为多个剪切变形区域的顺序激活和合并,而这些剪切变形区域是由涡流场隔开的。相比之下,缓慢冷却的样品表现出持续快速的剪切带传播,其结构响应更具群体性,由局部剪切软化和大型涡流场形成引导。这种机制的变化来自于激活剪切变形区域的密度和空间布局在不同结构条件下的显著差异。

这一发现为新一代高韧性、高耐磨金属玻璃的开发提供了方向。

赞一个

33

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

NEW

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门