“科学强音”在中国月球检测中再次出现

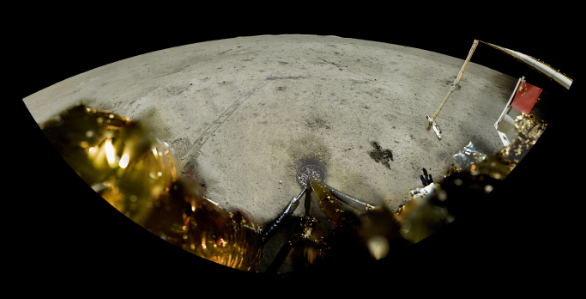

7月9日,中国科学院召开新闻发布会,发布嫦娥六号月球样品最新研究成果,回顾中国科学院统筹研究院优势力量,联合有关单位开展了一年来接收嫦娥六号月球样品的科研历程。

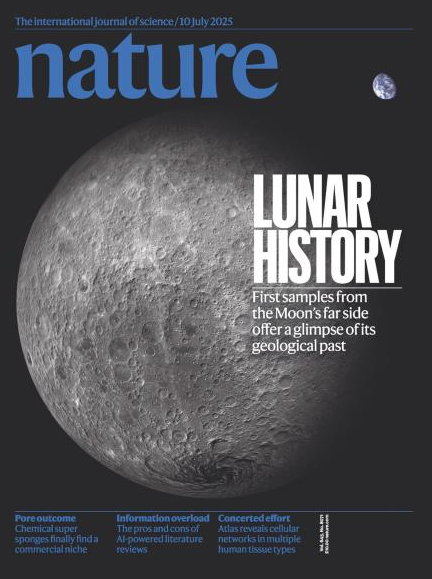

当天,中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球研究所)、中国科学院国家天文台(以下简称“国家天文台”)和南京大学等科研团队在国际学术期刊《自然》杂志上发表了嫦娥六号采摘的月球背面样品的四项研究成果。四项研究揭示了月背岩浆活动、月球古磁场、月帘水含量和月帘演变的特点,首次揭示了月球背面的演变历史。

中国科学院副院长、党组成员何宏平在新闻发布会上表示,中国科学院作为科技“国家队”,一直积极承担和参与国家航天重大科技任务。中国科学院在接收嫦娥六号月球样品后,高度重视相关研究工作,充分发挥系统编制优势,全力组织科研攻关,占领空间科学领域科技制高点,科研人员共同努力,产生了一系列高水平的研究成果,彰显了中国战略科技力量的使命。

国家航天局探月与航天工程中心主任关锋表示,2024年6月25日,嫦娥六号实现了世界上第一个从月球背面取样回来的壮举,引起了全国的兴奋和关注。这些成果对月球进化理论提出了新的认识。希望相关方能够通过航天重大项目,共同推进产学研紧密结合,努力推动空间科学、空间技术、空间应用的全面发展。希望更多的科学家利用中国月球和深空探测任务获得的地外样品和科学数据,取得更多的成果和发现,造福人类社会,拓展人类文明。

月球具有“二分性”,其正面和背面在形状、成分、月壳厚度、岩浆活动等方面存在显著差异。然而,月球“二分性”的形成机制仍然悬而未决,这是月球科学研究中亟待解决的关键问题。此前,科学界对月球背面的理解主要是基于遥感研究。嫦娥六号首次在人类历史上将1935.3克月球背面的样品带回地球。这些样品收集在月球上最大、最深、最古老的冲击坑——南极-艾特肯盆地上,为澄清月球正面和背面物质的差异以及破解月球二分性机遇提供了困难。

这一次,科学家们通过嫦娥六号样品获得了许多“先锋”的关键进展:第一次揭示了大约42亿年前和28亿年前的火山活动,这种活动至少持续了14亿年;第一次获取月背古磁场信息,发现28亿年前月球磁场强度可能反弹,说明月球发电机磁场不是单调衰减,而是有起伏;第一次获得月球背面月帘的含水量,发现其明显低于正面月帘,说明月球内部的水分布也有二分性;第一次发现月球背面的玄武岩来自极度亏损的来源区域,可能指示原始碰撞导致。

中国科学院教授、地质地球研究所研究员吴福元表示:“南极-艾特肯盆地是月球三大结构单元之一,直径约2500公里。这个冲击坑形成的能量大约是原子弹爆炸的一万亿倍。然而,这种大规模的碰撞对月球进化的影响一直是一个不解之谜。这一次,《自然》杂志上发表的四篇文章首次揭示了南极-艾特肯大规模碰撞的效果,这是结果的核心亮点。”

除了这四个科学进步,中国科学院的科学家们在过去的一年里,使用嫦娥六号样品也取得了许多其他科学突破。例如,国家天文台和合作伙伴发表了嫦娥六号回到样品的第一篇研究论文,揭示了样品的物理、矿物和地球化学特性。广州地球化学研究所和合作伙伴还发现,28亿年前月球背面有火山活动,率先发现其月帘源区域损失极大。因此,提出月球岩浆活动是月壳厚度和源区物质组成共同作用的结果,为月海玄武岩分布的二分性提供了全新的认识。地质地球和地质地球的历史。

此前,中国科学家用嫦娥五号样品证明,20亿年前月球正面仍存在岩浆活动,使得已知的月球地质寿命“增加”了10亿年,被国际同行评价为“改变对月球进化历史的认知”,促使月球样品研究进入嫦娥时代。对此,国家天文台研究员李春来表示,中国探月工程的成功是科学与工程深度融合的典型案例。随着获取更多“第一手数据”,中国行星科学将“跟随”,甚至在一些领域推动“并行”。

赞一个

更有众多热门